资讯动态

【新华访谈】红旗渠精神——三代人坚守的信仰

更新时间:2018-11-29 关注:5477

【新华访谈】红旗渠精神——三代人坚守的信仰

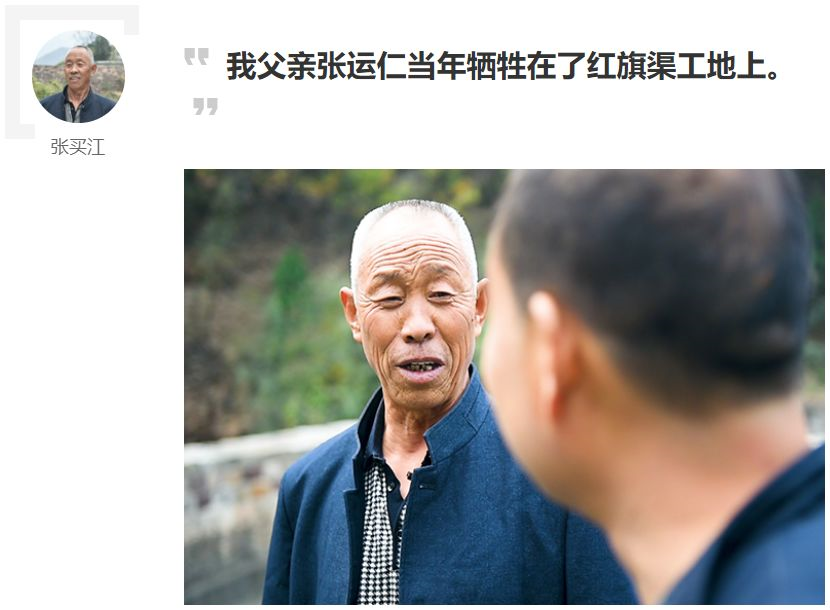

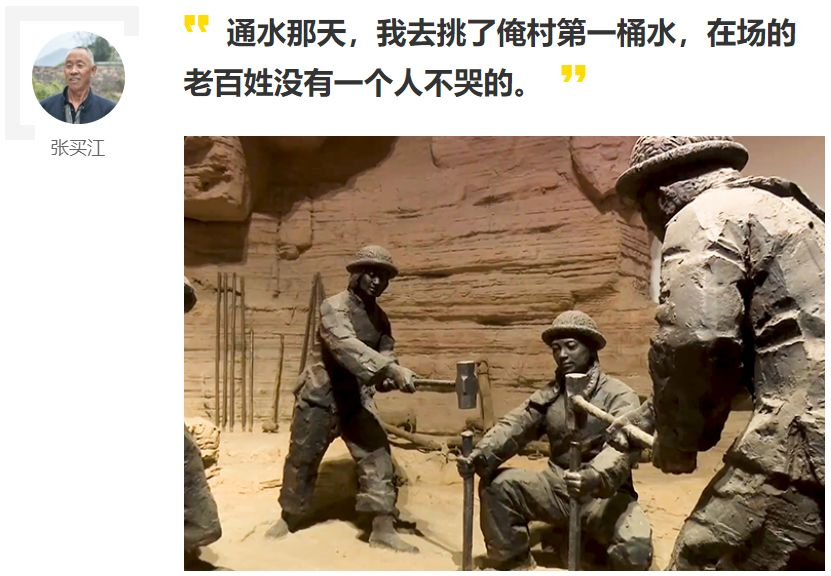

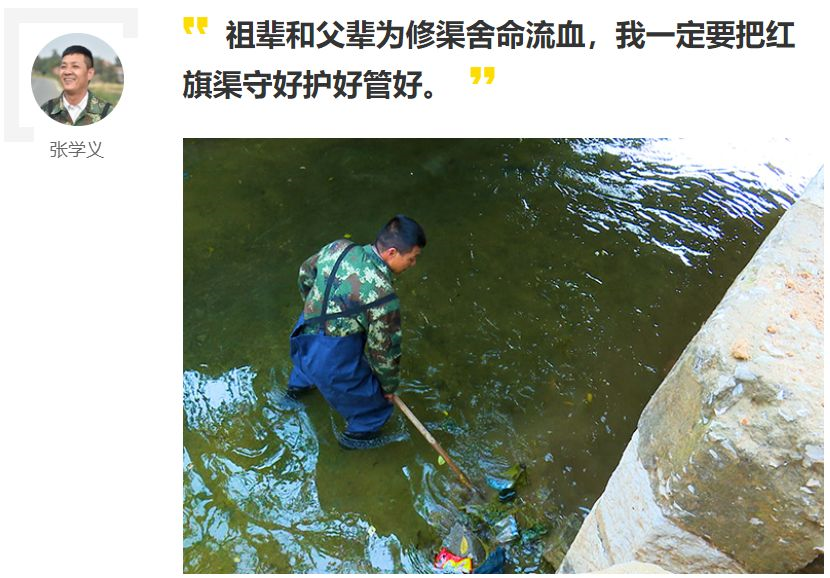

红旗渠故事 一渠绕群山,精神动天下。红旗渠,像一条蓝色飘带缠绕在“北雄风光胜处”的太行山上,它是一座永恒的丰碑,鼓舞一代又一代人不忘艰难困苦,为美好生活而奋斗。11月16日,红旗渠登上新华网,向全国人民讲述红旗渠的故事,回忆那一段峥嵘岁月。 上世纪60年代,为结束十年九旱、“水贵如油”的历史,林县人民以“重新安排河山”的英雄气概,在上无寸物可攀、下无立足之地的半山绝壁上,腰系绳索,抡锤打钎,奋战10年凿出红旗渠,实现“劈开太行山,引来漳河水”的夙愿。由此也打磨出艰苦奋斗、自力更生、团结协作、无私奉献的红旗渠精神,把中华民族的一面精神之旗插在了太行之巅。穿越半个多世纪的时空,渠水无言。站在新的历史节点上重温经典,那种红色精神在我们每个人的心中深藏着,愈发历久弥新。这里讲述的是一个三代人坚守信仰的故事...... 张买江,这个看上去还挺精神的老人,是当年年轻的红旗渠劳模,他走向工地时只有十三岁,是修建红旗渠时工地上小的建设者之一。2014年春天,红旗渠纪念馆建成对外开放,66岁的张买江和第 一 批参观者们一起走进了红旗渠纪念馆。他径直走到太行丰碑前,长久的驻足凝视,这上面镌刻着在红旗渠建设过程中牺牲的81位烈士的姓名,其中也包括张买江的父亲张运仁。 谈起父亲牺牲时的情形,张买江有点哽咽:“红旗渠工程正式动工建设时,我父亲张运仁积极报名参加修渠。当时他担任三个村庄的技术员,并且还是本大队的施工排长。那天收工放炮,有一炮迟迟未响,他光顾着招呼让大家躲炮,没想到炮响了,一块飞石击中了他,不幸当场牺牲!” 父亲牺牲后,张买江家里只剩下孤儿寡母。取水的池塘离家有5公里远,张买江的母亲去取水,人多拥挤,一下子把她挤落在池塘里,母亲穿着一身湿棉衣,扛着空桶,一进家把还是少年的张买江赶上了修渠的工地。临行前对他说,“孩子,你爹没把渠修到底,你去替他完成吧,不把水引回来别回家”。这一去,直到红旗渠修好,张买江才回来。中间连半天假都没有请过。 红旗渠通水那天,张买江的母亲,那个因为水而失去丈夫的女人,坐在池边,呼叫着丈夫的名字:“运仁啊,你家大孩儿把水引过来了,你也可以放心了。” 第二天早晨,这个在水边坐了一夜的妇女,挺身拦住了来挑水的人群。张买江的母亲此时对全村的人有话说。丈夫牺牲在红旗渠上,儿子自十三岁去修渠,她对村里人的要求是,她要在这个池子里打第 一 桶水。 张买江回忆说:“我去挑的俺村第 一 担水。我挑第 一 担水,那基本上去挑水的老百姓,没有一个人不哭的。” 张家母子把第 一 桶红旗渠的水挑回了家,他们的背后,是全村人的眼泪。当人们将这家门口的渠水纷纷挑回家中后,张买江的母亲却默默地消失在了人们的视线中。 张买江说:“当时我母亲提着一小壳篓水去了我父亲坟上,她把那水往我父亲坟上浇了浇,在那里哭得休克了。” 后来,张买江曾几次提出接母亲到县城居住,母亲都拒绝了。之后的20多年,母亲也没有离开过家门前的那个池塘。 五十多年过去了,如今的张买江在退休后依然保持了红旗渠劳模的本色,不管在哪里,他都热情似火,他讲述的红旗渠故事感动了无数人。但是,令他欣慰的还是自己的儿子张学义接过他的班,仍然守护着祖辈流血流汗修成的红旗渠。 在林州市区东南20多公里的合涧渠管所,我们见到了张买江的儿子张学义。张学义1998年参加工作,被安排到青年洞景区管理处,一干是10年。2008年,张学义被调到合涧渠管所。合涧渠管所管辖的渠线长50多公里。学义到这儿以后,很快走遍了每条干渠、支渠,对各处渠道的情况了如指掌。 张学义告诉我们:“我父亲一直嘱托我,他修好渠了,必须让我看好渠、护好渠、管好渠、用好水,为老百姓办实事。”朴实的话语中流露出坚定而执着的信念,生生不息的红旗渠精神,这样代代相传。 岁月轮转,铁锤钢钎的交响、隆隆的开山炮声虽已远去,如今的林州人继“战太行”之后,不断谱写出的“出太行”、“富太行”、“美太行”崭新篇章,持续为红旗渠精神增添了难而不惧、富而不惑、奋斗不已、自强不息的鲜活时代内涵。历经反复锤炼、淬火与升华,红旗渠精神也早已走出大山,成为中华民族精神的重要组成部分。 (文章来源:新华网)

-

上一篇:没有了

-

下一篇:干部教育培训要有“导向意识”